|

|

Il

tempo della nascita di socrate risulta determinato dall'età che

egli aveva alla data del processo e della condanna. A questa data (399)

aveva settant'anni (plat., Ap., 175; Crit., 52 e); ha dovuto

nascere quindi nel 470 o nei primi mesi del 469 a.C. Il padre, Sofronisco,

era scultore, la madre, Fenarete, levatrice: egli stesso paragonò poi

la sua opera di maestro all'arte della madre {Teet., 149 a). Compi

in Atene la sua educazione giovanile, studiò probabilmente geometria ed

astronomia; e, se non fu scolaro di Anassagora (come una testimonianza

antica vorrebbe), conobbe certamente lo scritto di questo filosofo, come

risulta dal Fedone platonico (97 e). Si allontanò da Atene solo

tre volte per compiere il suo dovere di soldato e partecipò alle battaglie

di Potidea, Delio e Anfipoli. Nel Convito di Platone, Alcibiade

parla di Socrate in guerra come di un uomo insensibile alle fatiche e

al freddo, coraggioso, modesto e padrone di sé anche nel momento in

cui l'esercito era in rotta.

Il

tempo della nascita di socrate risulta determinato dall'età che

egli aveva alla data del processo e della condanna. A questa data (399)

aveva settant'anni (plat., Ap., 175; Crit., 52 e); ha dovuto

nascere quindi nel 470 o nei primi mesi del 469 a.C. Il padre, Sofronisco,

era scultore, la madre, Fenarete, levatrice: egli stesso paragonò poi

la sua opera di maestro all'arte della madre {Teet., 149 a). Compi

in Atene la sua educazione giovanile, studiò probabilmente geometria ed

astronomia; e, se non fu scolaro di Anassagora (come una testimonianza

antica vorrebbe), conobbe certamente lo scritto di questo filosofo, come

risulta dal Fedone platonico (97 e). Si allontanò da Atene solo

tre volte per compiere il suo dovere di soldato e partecipò alle battaglie

di Potidea, Delio e Anfipoli. Nel Convito di Platone, Alcibiade

parla di Socrate in guerra come di un uomo insensibile alle fatiche e

al freddo, coraggioso, modesto e padrone di sé anche nel momento in

cui l'esercito era in rotta.

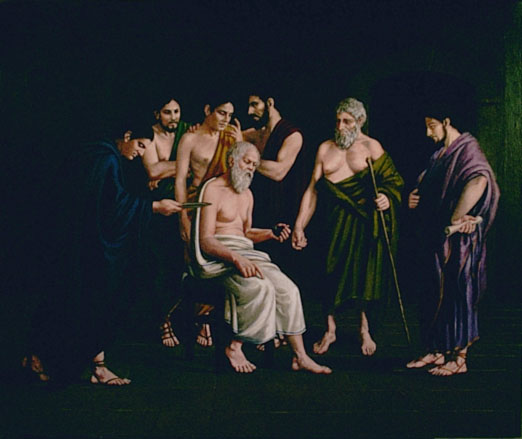

Socrate si tenne lontano dalla vita politica. La sua vocazione, il compito al quale si dedicò e si mantenne fedele sino all'ultimo, dichiarando al tribunale stesso che si apprestava a condannarlo che non lo avrebbe in nessun caso tralasciato, fu la filosofìa. Ma egli intese la ricerca filosofìca come un esame incessante di se stesso e degli altri; a questo esame dedicò l'intero suo tempo, senza nessun insegnamento regolare. Per questo compito trascurò ogni attività pratica e visse in povertà con la moglie Santippe e i figli. Tuttavia la sua figura non ha nessuno dei tratti convenzionali dei quali la tradizione si è avvalsa per delineare il carattere di altri sapienti, ad esempio, di Anassagora o di Democrito. La sua personalità aveva qualcosa di strano (àtopon) e di inquietante che non sfuggiva a quelli che l'avvicinavano e che l’hanno descritto. La sua stessa apparenza fisica urtava contro l'ideale ellenico dell'anima saggia in un corpo bello e armonioso (kalokagatòs): assomigliava a un Sileno e ciò era in stridente contrasto col suo carattere morale e la padronanza di sé che conservava in tutte le occasioni (Conv., 215, 221). Per l'aspetto inquietante della sua personalità, fu paragonato da Platone alla torpedine di mare che intorpidisce chi la tocca: allo stesso modo egli gettava il dubbio e l'inquietudine nell'animo di coloro che lo avvicinavano (Men., 80).

Eppure quest'uomo, che ha dedicato alla filosofia l'intera esistenza ed è morto per essa, non ha scritto nulla. E questo indubbiamente il più gran paradosso della filosofia greca. Non può trattarsi di un fatto casuale. Se Socrate non scrisse nulla, fu perché ritenne che la ricerca filosofìca, quale egli la intendeva e praticava, non poteva essere condotta innanzi, o continuata dopo di lui, da uno scritto. Il motivo autentico della mancata attività di Socrate scrittore può vedersi adombrato nel Fedro (275 e) platonico, nelle parole che il re egiziano Thamus rivolge a Theut inventore della scrittura: «Tu offri ai discenti l'apparenza, non la verità della sapienza; perché quand'essi, mercé tua, avranno letto tante cose senza nessun insegnamento, si crederanno in possesso di molte cognizioni, pur essendo fondamentalmente rimasti ignoranti e saranno insopportabili agli altri perché avranno non la sapienza, ma la presunzione della sapienza». Per Socrate che intende il filosofare come l'esame incessante di sé e degli altri, nessuno scritto può suscitare e dirigere il filosofare, Lo scritto può comunicare una dottrina, non stimolare la ricerca. Se Socrate rinunziò a scrivere, ciò fu quindi dovuto al suo stesso atteggiamento fìlosofìco e fa parte essenziale di tale atteggiamento.

|

|

Questa rinunzia ci pone però di fronte al difficile problema di caratterizzare la personalità di Socrate attraverso testimonianze indirette. Possediamo tre testimonianze principali: quella di Senofonte nei Detti memorabili di Socrate, quella di Platone che lo fa parlare come personaggio principale nella maggior parte dei suoi dialoghi, e quella di Aristotele che gli dedica brevi e precisi accenni. La caricatura che Aristofane ci ha dato di Socrate nelle Nuvole come di un filosofo della natura che da dei fatti più semplici le spiegazioni più complicate e di un sofista che rende più forti i discorsi più deboli e fa trionfare gli ingiusti sui giusti, ha voluto evidentemente raffigurare nel personaggio ateniese più popolare il tipo dell'intellettuale innovatore, concentrando su di lui caratteristiche contraddittorie che appartenevano a personaggi reali diversi (Diogene di Apollonia e Protagora). Essa non ha quindi valore storico.

Senofonte, che era scarsamente dotato di spirito filosofico, ci ha dato una presentazione estremamente povera e meschina della personalità di Socrate; nulla nel suo ritratto giustifica l'enorme influenza che Socrate ha esercitato sull'intero sviluppo del pensiero umano. Dall'altro lato, la personalità di Socrate vive potentemente nei dialoghi di Platone; ma qui nasce legittimo il dubbio che Platone pensi e parli egli stesso nella figura di Socrate e che quindi nei suoi dialoghi non possa ritrovarsi il Socrate storico. Infine le testimonianze di Aristotele non ci dicono nulla più di quanto non si trovi in Senofonte e in Platone.

Per un certo tempo, lo stesso carattere scarsamente filosofico della presentazione di Senofonte e il titolo della sua opera sono sembrate una garanzia di fedeltà storica, di fronte all'evidenza della trasfigurazione che Platone ha fatto subire, specialmente in alcuni dialoghi, alla figura del maestro. Ma la brevità dei rapporti di Senofonte con Socrate, l'inefficacia evidente dell'insegnamento socratico sul suo carattere e sul suo modo di vivere (egli fu sostanzialmente un avventuriero) e il lungo periodo di tempo intercorso tra il suo discepolato e la composizione del suo scritto, hanno fatto sorgere il sospetto che questo scritto sia, più che raccolta fedele di ricordi socratici, una composizione letteraria, non priva di intenti polemici (soprattutto contro Antistene) e fondata in buona parte su scritti altrui, non ultimi quelli platonici. Dall'altro lato le testimonianze di Aristotele sembrano anch'esse dipendenti in buona parte da Platone e forse anche dallo stesso Senofonte. Sicché la fonte fondamentale per la ricostruzione del Socrate storico è pur sempre Platone. La testimonianza di Aristotele, e la raffigurazione di Senofonte (e quest'ultima in quanto convalidata dalla prima) forniscono piuttosto un criterio per discernere e limitare ciò che nella complessa figura che domina l'opera di Platone può effettivamente attribuirsi al Socrate storico. Cosi non può certo attribuirsi a quest'ultimo la dottrina delle idee di cui non v'è cenno in Senofonte e in Aristotele; e deve quindi escludersi l'interpretazione di qualche studioso moderno che ha visto in Platone lo storico di Socrate ed ha attribuito a quest'ultimo il corpo centrale del sistema platonico e a Platone soltanto la critica e la correzione di tale sistema, che si iniziano col Parmenide.

|

|

Socrate ha richiamato la filosofia dal cielo alla terra». Queste parole di Cicerone (Tusc., V, 4, 10) esprimono esattamente il carattere della ricerca socratica. Essa ha per oggetto esclusivamente l'uomo e il suo mondo cioè la comunità in cui vive. Senofonte ci testimonia chiaramente l'atteggiamento negativo di Socrate di fronte a ogni ricerca naturalistica e il suo proposito di mantenersi nel dominio della realtà umana. La sua missione è quella di promuovere nell'uomo la ricerca intorno all'uomo. Questa ricerca deve tendere a mettere l'uomo, ogni singolo uomo, in chiaro con se stesso, a portarlo al riconoscimento dei suoi limiti e a renderlo giusto, cioè solidale con gli altri. Perciò Socrate fece suo il motto delfico Conosci te stesso e fece del filosofare un esame incessante di se stesso e degli altri: di se stesso in rapporto agli altri, degli altri in rapporto a se stesso.

La

prima condizione di questo esame è il riconoscimento della propria ignoranza.

Quando Socrate conobbe la risposta dell'oracolo che lo proclamava l'uomo

più sapiente di tutti, stupito se ne andò in giro a interrogare quelli

che sembravano sapienti e si accorse che la loro sapienza era nulla. Capi

allora il significato dell'oracolo: nessuno degli uomini sa nulla veramente,

ma è sapiente solo chi sa di non sapere, non chi s'illude di sapere e

ignora così perfino la sua stessa ignoranza. E in realtà solo chi sa di

non sapere cerca di sapere, mentre chi si crede in possesso di

un sapere fittizio non è capace della ricerca, non si prende cura di sé

e rimane irrimediabilmente lontano dalla verità e dalla virtù. Questo

principio socratico rappresenta la netta antitesi polemica della sofistica.

Contro i Sofisti che facevano professione di sapienza e pretendevano insegnarla

agli altri, Socrate fa professione di ignoranza. Il sapere dei Sofisti

è un non-sapere, un sapere fittizio privo di verità, che da solo presunzione

e boria e impedisce di assumere l'atteggiamento sommesso della ricerca,

l'unico che si addice agli uomini.

La

prima condizione di questo esame è il riconoscimento della propria ignoranza.

Quando Socrate conobbe la risposta dell'oracolo che lo proclamava l'uomo

più sapiente di tutti, stupito se ne andò in giro a interrogare quelli

che sembravano sapienti e si accorse che la loro sapienza era nulla. Capi

allora il significato dell'oracolo: nessuno degli uomini sa nulla veramente,

ma è sapiente solo chi sa di non sapere, non chi s'illude di sapere e

ignora così perfino la sua stessa ignoranza. E in realtà solo chi sa di

non sapere cerca di sapere, mentre chi si crede in possesso di

un sapere fittizio non è capace della ricerca, non si prende cura di sé

e rimane irrimediabilmente lontano dalla verità e dalla virtù. Questo

principio socratico rappresenta la netta antitesi polemica della sofistica.

Contro i Sofisti che facevano professione di sapienza e pretendevano insegnarla

agli altri, Socrate fa professione di ignoranza. Il sapere dei Sofisti

è un non-sapere, un sapere fittizio privo di verità, che da solo presunzione

e boria e impedisce di assumere l'atteggiamento sommesso della ricerca,

l'unico che si addice agli uomini.

Il mezzo di promuovere negli altri questo riconoscimento della propria ignoranza, che è condizione della ricerca, è l’ironia. L'ironia è l'interrogazione diretta allo scopo di svelare all'uomo la sua ignoranza, di gettarlo nel dubbio e nell'inquietudine per impegnarlo nella ricerca. L'ironia è il mezzo per svelare la nullità del sapere fittizio, per mettere a nudo l'ignoranza fondamentale che l'uomo nasconde anche a se stesso cogli orpelli di un sapere fatto di parole e di vuoto. L'ironia è l'arma di Socrate contro la boria dell'ignorante che non sa di esser tale e perciò si rifiuta di esaminare se stesso e di riconoscere i propri limiti. Essa è la scossa che la torpedine marina comunica a chi la tocca e difatti scuote l'uomo dal torpore e gli comunica il dubbio che lo avvia alla ricerca di sé. Ma appunto per questo, è anche una liberazione.

Su quest'aspetto dell'ironia come liberazione dal sapere fittizio, cioè da ciò che ufficialmente o comunemente passa per sapere o per scienza, ha insistito giustamente Kierkegaard nel Concetto dell'ironia. Si tratta certamente di una funzione negativa, dell'aspetto limitante e distruttivo della filosofia socratica, ma appunto perciò di un aspetto che è indissolubile dalla filosofia come ricerca e che pertanto contribuisce a fare di Socrate il simbolo della filosofia occidentale.

|

|

Socrate non si propone dunque di comunicare una dottrina o un complesso di dottrine. Egli non insegna nulla: comunica soltanto lo stimolo e l'interesse per la ricerca. In tal senso egli paragona, nel Teeteto platonico, la sua arte a quella della madre, la levatrice Fenarete. La sua arte consiste essenzialmente nel saggiare con ogni mezzo se il suo interlocutore ha da partorire qualcosa di fantastico e di falso o di genuino e di vero. Egli si dichiara sterile di sapienza. Accetta come vero il rimprovero, che molti gli fanno, di saper interrogare gli altri, ma di non saper rispondere nulla lui stesso. La divinità che lo costringe a far da ostetrico gli vieta di partorire; ed egli non ha alcuna scoperta da insegnare agli altri e non può fare altro che aiutarli nel loro parto intellettuale. E gli altri, quelli che lo avvicinano, da principio sembrano completamente ignoranti, ma poi la loro ricerca diventa feconda, senza che tuttavia imparino nulla da lui.

Quest'arte

maieutica non è in realtà che l'arte della ricerca associata. L'uomo non

può giungere in chiaro con se stesso da solo. La ricerca che lo concerne

non può cominciare e finire nel recinto chiuso della sua individualità:

può essere invece soltanto il frutto di un dialogare continuo con

gli altri, come con se stesso. Qui è veramente la sua antitesi polemica

con la sofistica. La sofistica è un individualismo radicale. II sofista

non si cura degli altri se non per carpire, a tutti i costi e senza preoccuparsi

della verità, quel consenso che gli assicura il successo; ma non arriva

mai alla sincerità con se stesso e con gli altri. Nel Gorgia platonico

Socrate paragona la sofistica all'arte della cucina che cerca di soddisfare

il palato ma non si cura che i cibi siano giovevoli al corpo. La maieutica

è invece simile alla medicina che non si preoccupa di procurare dolori

al paziente pur di conservarne o ristabilirne la salute.

All'individualismo sofistico Socrate contrappone, non il concetto di un uomo universale, di un uomo-ragione che non abbia più nulla dei caratteri precisi e differenziati del singolo, ma il legame di solidarietà e di giustizia tra gli uomini, per il quale nessuno di essi può liberarsi o compiere qualcosa di buono da solo, ma ognuno è legato agli altri e può progredire solo col loro aiuto e aiutandoli a sua volta. L'universalismo socratico non è la negazione del valore degli individui: è il riconoscimento che il valore dell'individuo non si può intendere ne realizzare se non nel rapporto tra gli individui. Ma il rapporto tra gli individui, se è tale da garantire a ciascuno di essi la libertà della ricerca di sé, è un rapporto fondato sulla virtù e sulla giustizia.. Ed ecco quindi che l'interesse di Socrate, in quanto intende promuovere in ogni uomo la ricerca di sé, si rivolge naturalmente al problema della virtù e della giustizia.

|

|

La ricerca di sé è nello stesso tempo ricerca del vero sapere e del miglior modo di vivere: cioè è insieme ricerca del sapere e della virtù. Sapere e virtù si identificano, secondo Socrate. L'uomo non può tendere che a sapere ciò che deve fare o ciò che deve essere; e tale sapere è la virtù stessa. Questo è il principio fondamentale dell'etica socratica, principio che viene espresso, nella forma più risoluta, nel Protagora di Platone. I più degli uomini credono che sapienza e virtù siano due cose diverse, che il sapere non abbia nessuna potenza direttiva sull'uomo e che l'uomo, anche quando sa che cosa è il bene, possa esser vinto dal piacere e allontanarsi dalla virtù. Ma a Socrate. una scienza che sia incapace di dominare l'uomo e che lo lasci in balia degli impulsi sensibili, non sembra neppure una scienza. Se l'uomo si abbandona a questi impulsi, ciò vuoi dire che egli sa o crede di sapere che tale sia la cosa più utile o più conveniente per lui. Un errore di giudizio, quindi l'ignoranza, è la base di ogni colpa e di ogni vizio. E un cattivo calcolo quello che fa preferire all'uomo il piacere del momento, nonostante le conseguenze cattive o dolorose che possono derivarne; e un calcolo errato è frutto di ignoranza. Chi sa veramente, fa bene i suoi calcoli, sceglie in ogni caso il piacere maggiore, quello da cui non può derivargli ne dolore ne male; e tale è soltanto il piacere della virtù.

Non è necessario, dunque, che l'uomo rinunzi al piacere perché sia virtuoso. La virtù non è la negazione della vita umana, ma la vita umana perfetta; comprende il piacere ed è anzi il piacere massimo. La differenza tra l'uomo virtuoso e l'uomo che non lo è, è che il primo sa fare il calcolo dei piaceri e scegliere il maggiore; il secondo non sa fare questo calcolo e si abbandona al piacere del momento. L'utilitarismo socratico è cosi un altro aspetto della polemica contro i Sofisti. L'etica dei Sofisti oscillava tra un edonismo schietto quale si trova, ad esempio, sostenuto da Antifonte e da alcuni interlocutori dei dialoghi platonici e quella specie di attivismo della virtù che fu la tesi di Prodico. Per Socrate, l'una e l'altra di queste due tendenze sono insostenibili. La virtù non è ne puro piacere ne puro sforzo, ma calcolo intelligente. In questo calcolo, la professione o la difesa dell'ingiustizia non può trovar posto perché l'ingiustizia non è che un calcolo sbagliato.

Contro l'identificazione socratica di scienza e virtù, già Aristotele osservava che Socrate in tal modo riconduce la virtù alla ragione mentre se la virtù non è tale se non con la ragione, essa non s'identifica con la ragione stessa (Et. Nic., VI, 13, 1144 b). Accettata da Hegel (Geschichte derPhil., 1, cap. II, B, 2 a), questa critica è diventata assai comune nella storiografia filosofìca ed è fra l'altro a fondamento della svalutazione che della figura di Socrate tentò Nietzsche quando volle scorgere in lui il tentativo di ridurre l'istinto alla ragione, e quindi d'impoverire la vita (Ecce Homo). Ma in realtà tutto ciò che si può rimproverare a Socrate è di non aver fatto quelle distinzioni tra le attività o facoltà umane che Platone e Aristotele introdussero nella filosofia. Per Socrate, l'uomo è ancora un'unità indivisa. Il suo sapere non è soltanto l'attività del suo intelletto o della sua ragione, ma un modo d'essere e di atteggiarsi totale, l'impegnarsi in una ricerca che non riconosce limiti o presupposti fuori di sé, ma trova da sé la sua disciplina. La virtù è scienza, secondo Socrate, in primo luogo perché non si può essere virtuosi semplicemente conformandosi alle opinioni correnti e alle regole di vita già conosciute. E scienza perché è ricerca, ricerca autonoma dei valori su cui la vita deve fondarsi.

|

|

Per

Socrate il filosofare è una missione divina, un compito affidategli da

un comando divino (Ap., 29-30). Egli parla di un dèmone,

di un'ispirazione divina che lo consiglia in tutti i momenti decisivi

della vita. S'interpreta comunemente questo dèmone come la voce della

coscienza; in realtà è il sentimento di una investitura dall'alto, proprio

di chi ha abbracciato con tutte le forze una missione. Il sentimento della

divinità è perciò sempre presente alla ricerca socratica, come sentimento

del trascendente, di ciò che è al di là dell'uomo e superiore all'uomo

e dall'alto lo guida e gli offre una garanzia provvidenziale.

Ma certo la divinità di cui Socrate parla non è quella della religione popolare dei Greci. Egli ritiene che il culto religioso tradizionale rientri nei doveri del cittadino e perciò consiglia ad ognuno di attenersi al costume della propria città, ed egli stesso vi si attiene. Ma ammette gli dèi solo perché ammette la divinità: in essi non vede che incarnazioni ed espressioni dell'unico principio divino, al quale possono chiedersi non già beni materiali, ma il bene, quello che solo è tale per l'uomo, la virtù. E in realtà la sua fede religiosa non è altro che la sua filosofia.

Questa religiosità socratica non ha, ovviamente, nulla a che fare con il cristianesimo di cui Socrate, nella vecchia storiografìa, è stato spesso ritenuto l'antesignano. Non si può parlare di cristianesimo se si prescinde dalla rivelazione; e niente è più estraneo allo spirito di Socrate di un sapere che sia o pretenda di essere rivelazione divina. Ciò che la divinità comanda, secondo Socrate, è l'impegno nella ricerca e lo sforzo verso la giustizia; ciò che essa garantisce è che «per l'uomo onesto non vi è male ne nella vita ne nella morte» (Ap., 41 e). Ma quanto alla verità e alla virtù, l'uomo deve cercarle e realizzarle da sé.

|

|

Aristotele ha caratterizzato dal punto di vista logico la ricerca di Socrate. «Due cose — egli ha detto (Met., XIII, 4, 1078 b) — si possono a buon diritto attribuire a Socrate: i ragionamenti induttivi e la definizione all'universale (katholon}: e tutte e due riguardano il principio della scienza». Il ragionamento induttivo è quello che, dall'esame di un certo numero di casi o affermazioni particolari, risale ad un'affermazione generale che esprime un concetto. Per esempio, nel Gorgia dalle affermazioni che chi ha imparato l'architettura è architetto, chi ha imparato la musica è musico, chi ha imparato la medicina è medico, Socrate risale all'affermazione generale che chi ha imparato una scienza è tale, quale è reso dalla scienza stessa. Il ragionamento induttivo muove quindi alla definizione del concetto; e il concetto esprime l'essenza o la natura di una cosa, ciò che la cosa veramente è (sen., Mem.,IV, 6, 1).

Questo procedimento, nota ancora Aristotele, fu da Socrate applicato soltanto agli argomenti morali. Della natura egli non si occupa affatto: negli argomenti morali egli cercò l'universale e cosi portò la sua ricerca sul terreno della scienza (Met., I, 6, 987 b 1). A Socrate dunque spetta il merito di aver per primo organizzato la ricerca secondo un metodo propriamente scientifico. Il sapere di cui egli vuole risvegliare il bisogno e l'interesse negli uomini, deve essere una scienza, procedente secondo un metodo rigoroso. E difatti solo una scienza di questo genere, con la sua perfetta oggettività, permette agli uomini di intendersi e di associarsi nella comune ricerca. Solo come scienza, la virtù è insegnabile (Prot., 361 b).

È stato messo in dubbio il valore della testimonianza aristotelica sul significato logico della ricerca socratica. Le affermazioni di Aristotele deriverebbero da quelle di Senofonte (Mem., IV, 6) e queste a loro volta da quelle platoniche (Fedr., 262 a-b). Inoltre anche attribuendo l'intero valore alle testimonianze di Senofonte e di Aristotele, non ne deriverebbe ancora che a Socrate spetta il titolo di scopritore del concetto. Giacché egli ha indagato soltanto concetti etico-pratici e questi esprimono non ciò che realmente è, ma ciò che deve essere: la sua opera scientifica non mirava alla conoscenza, ma era riflessione critico-normativa intorno all'operare e al vivere dell'uomo. Ora proprio ciò che queste considerazioni hanno di vero rivela il merito indubitabile di Socrate come iniziatore della ricerca scientifica e conferma la testimonianza di Aristotele. Ed in primo luogo, se anche Senofonte e Aristotele avessero ripetuto sostanzialmente le attestazioni di Platone, questo stesso fatto equivarrebbe alla conferma di esse da parte di uomini che avevano modo di vagliarne l'esattezza. Senofonte era stato scolaro di Socrate e per quanto gli anni trascorsi e la scarsa capacità filosofica lo rendessero poco adatto a intendere la personalità del maestro, non si può credere che lo rendessero perfino incapace di comprendere il metodo della sua indagine. Quanto ad Aristotele è diffìcile supporre che egli si sarebbe limitato a riprodurre l'attestazione senofontea se essa fosse stata in contrasto con una tradizione che, dentro e fuori l'ambiente platonico, era viva ed operante.

Ma la questione fondamentale è quella del significato che il concetto ha per Socrate. Indubbiamente i concetti che Socrate ha elaborato sono tutti di carattere etico-pratico e riguardano il dover essere e non la realtà di fatto, Ma qualsiasi concetto, teoretico o pratico, ha per oggetto l'essenza delle cose, il loro essere permanente o la loro sostanza. Che cosa sia la sostanza o l'essenza è poi il problema che Socrate lasciava in eredità ai suoi successori e che costituisce il tema fondamentale della ricerca di Platone e di Aristotele.

|

|

L'influenza

di Socrate si era già esercitata in Atene su di un'intera generazione,

quando tre cittadini, Meleto, Anito e Licene lo accusarono di corrompere

la gioventù insegnando credenze contrarie alla religione dello stato,

L'accusa aveva scarsa consistenza e si sarebbe risolta in nulla, se Socrate

avesse fatto qualche concessione ai suoi giudici. Invece non volle farne.

La sua difesa fu un'esaltazione del compito educativo che si era addossato

nei confronti degli Ateniesi. Egli dichiarò che in nessun caso avrebbe

tralasciato questo compito, al quale era chiamato da un ordine divino.

Con una piccola maggioranza, Socrate fu riconosciuto colpevole. Poteva

allora andarsene in esilio o proporre una pena che fosse adeguata al verdetto.

Invece, pur dicendosi disposto a pagare una multa di tremila dracme, dichiarò

orgogliosamente che si sentiva meritevole di essere nutrito a spese pubbliche

nel Pritaneo come si faceva coi benemeriti della città. Ne segui allora,

a più forte maggioranza, la condanna a morte che era stata chiesta dagli

accusatori.

L'influenza

di Socrate si era già esercitata in Atene su di un'intera generazione,

quando tre cittadini, Meleto, Anito e Licene lo accusarono di corrompere

la gioventù insegnando credenze contrarie alla religione dello stato,

L'accusa aveva scarsa consistenza e si sarebbe risolta in nulla, se Socrate

avesse fatto qualche concessione ai suoi giudici. Invece non volle farne.

La sua difesa fu un'esaltazione del compito educativo che si era addossato

nei confronti degli Ateniesi. Egli dichiarò che in nessun caso avrebbe

tralasciato questo compito, al quale era chiamato da un ordine divino.

Con una piccola maggioranza, Socrate fu riconosciuto colpevole. Poteva

allora andarsene in esilio o proporre una pena che fosse adeguata al verdetto.

Invece, pur dicendosi disposto a pagare una multa di tremila dracme, dichiarò

orgogliosamente che si sentiva meritevole di essere nutrito a spese pubbliche

nel Pritaneo come si faceva coi benemeriti della città. Ne segui allora,

a più forte maggioranza, la condanna a morte che era stata chiesta dagli

accusatori.

Fra la condanna e l'esecuzione trascorsero trenta giorni perché una ricorrenza sacra impediva in quel periodo le esecuzioni capitali. In questo tempo gli amici organizzarono la sua fuga e cercarono di indurvelo; ma egli rifiutò. I motivi di questo rifiuto ci sono esposti nel Critone platonico: Socrate volle dare con la sua morte una testimonianza decisiva al suo insegnamento. Aveva vissuto fino allora insegnando la giustizia e il rispetto della legge; non poteva con la sua fuga essere ingiusto verso le leggi della sua città e smentire cosi, nel momento decisivo, tutta la sua opera di maestro. D'altronde, egli non temeva la morte. Pur non avendo un'assoluta certezza dell'immortalità dell'anima, nutriva la speranza di una vita dopo la morte che fosse per gli uomini giusti migliore che per i malvagi. Aveva 70 anni; sentiva di aver compiuta la sua missione, di esserle rimasto fedele tutta la vita e di doverle ancora dare, con la morte, l'ultima prova di fedeltà. L'ultima sua parola ai discepoli fu ancora un incitamento alla ricerca: «Se prenderete cura di voi stessi, qualsiasi cosa facciate sarà gradita a me, ai miei e a voi medesimi, anche se ora non vi impegnate a nulla. Ma se invece non avrete cura di voi stessi e non vorrete vivere in modo conforme a ciò che ora e in passato vi ho detto, il farmi ora molte e solenni promesse non gioverà a nulla» (Fed., 115 b).

Se la Grecia antica è stata la culla della filosofìa perché per la prima volta ha realizzato la ricerca autonoma, Socrate ha incarnato nella sua persona lo spirito genuino della filosofia greca perché ha realizzato nel grado più alto l'esigenza di quella ricerca. Nell'impegno in una ricerca condotta con metodo rigoroso e incessantemente perseguita, egli ha posto il valore più alto della personalità umana: la virtù e il bene. Tale è infatti il significato di quell'identificazione tra virtù e scienza, che è stata tante volte scambiata per intellettualismo. La scienza è per Socrate la ricerca razionalmente condotta e la virtù è la forma di vita propriamente umana; la loro identità è il significato non soltanto dell'opera, ma della personalità stessa di Socrate.

| IRONIA

(gr. eirwneia; lat. Ironia; ingl. Irony;

franc. Ironie, ted. Ironie). In generale l'atteggiamento che consiste nel dare un'importanza assai minore del giusto (o di quella che si ritiene tale) a se stessi o alla propria condizione o situazione o a cose o persone che hanno stretto rapporto con se stessi. La storia della filosofia conosce due forme fondamentali d'Ironia: 1° l'Ironia socratica; 2° l'Ironia romantica. 1° L'Ironia socratica è la sottovalutazione che Socrate fa di se stesso nei confronti degli avversari con cui discute. Quando nella discussione sulla giustizia Socrate dichiara: "Io ritengo che l'indagine è al di là delle nostre possibilità e che voi che siete bravi dovete aver pietà di noi piuttosto che arrabbiarvi con noi", Trasimaco risponde:" Ecco la solita I. di Socrate " (Rep., I, 336 e-337 a). Aristotele non fa che enunciare genericamente questo atteggiamento socratico quando vede nell'I. uno degli estremi nell'atteggiamento di fronte alla verità. Il veritiero è nel giusto mezzo; chi esagera la verità è il millantatore e chi invece tenta di diminuirla è l'ironico. L'I., dice Aristotele, è, sotto questo aspetto, simulazione (Et. Nic., II, 7, 1108 a 22). Cicerone si rifaceva a questo concetto affermando che "Socrate spesso nella disputa abbassava se stesso ed alzava coloro che voleva confutare; e così, parlando diversamente da come pensava, adoperava volentieri quella simulazione che i Greci chiamano I." (Acad., IV, 5, 15). E a questo concetto del termine faceva riferimento S. Tommaso che la esamina come un forma (lecita) di menzogna (S. Th., II, 2, q. 113, a. 1). 2° L'Ironia romantica poggia sul presupposto dell'attività creatrice dell'Io assoluto. Identificandosi con l'Io assoluto, il filosofo o il poeta (che molto spesso coincidono, per i Romantici) è portato a considerare ogni realtà più salda come un'ombra o un gioco dell'Io: è portato cioè a sottovalutare l'importanza della realtà, a non prenderla sul serio. Secondo Federico Schlegel, l'I. è la libertà assoluta di fronte a qualsiasi realtà o fatto. "Trasferirsi arbitrariamente ora in questa ora in quella sfera come in un altro mondo, non solo con l'intelletto e con l'immaginazione ma con tutta l'anima; rinunciare liberamente ora a questa ora a quella parte del proprio essere, e limitarsi completamente a un'altra; cercare e trovare il proprio uno e tutto ora in questo, ora in quell'individuo e dimenticare volutamente tutti gli altri: questo può solo uno spirito che contiene in sé come una pluralità di spiriti e tutto quanto un sistema di persone, e nel cui intimo l'universo che, come si dice, è in germe in ogni mondo, s'è dispiegato ed è pervenuto alla sua maturità" (Fragmente, 1798, § 121). Queste notazioni sull'I. trovarono una sistemazione concettuale nell'opera di C. G. F. Solger, Erwin (1815) nella quale l'I. veniva interpretata dal punto di vista della soggettività che comprende se stessa come cosa suprema e che perciò abbassa a un puro nulla tutte le altre cose, anche ciò che c'è di più alto. Pur polemizzando contro qualche particolare, definito " platonico " della dottrina di Solger, Hegel la faceva sua nel descrivere l'I. nel modo seguente: "Prendete una legge, e schiettamente qual è in sé e per sé: io ne sono perciò anche al di là e posso fare così e così. Non la cosa è superiore, ma sono io superiore e sono il padrone, che al di sopra della legge e della cosa, scherza con esse come con il suo piacere e in questa coscienza ironica, nella quale lascio perire il Sommo, godo soltanto di me " (Fil. del dir., § 140). L'I. così intesa, come coscienza della Soggettività assoluta, la quale, come tale, è tutto e di fronte alla quale perciò tutte le altre cose sono nulla e pertanto come coscienza dell'assoluto arbitrio di tale soggettività è, secondo Hegel, un risultato della filosofia di Fichte quale è stata intesa e interpretata da Federico Schlegel (FU. del dir., § 140, Zusatz). "Qui il soggetto si sa in sé medesimo come l'Assoluto e non da alcun peso a tutto il resto: esso sa distruggere sempre di nuovo tutte le determinazioni che esso stesso si dà del giusto e del bene. Esso può dare a intendere a sé ogni cosa ma non mostra altro che vanità, ipocrisia, sfrontatezza. L'I. sa di dominare qualsiasi contenuto: essa non prende nulla sul serio, scherza con tutte le forme " (Geschichte der Phil., III, sez. 3, C, 3; trad. ital.. III, 2, pag. 370-71). Quel concetto è rimasto a contrassegnare uno degli aspetti fondamentali del romanticismo tedesco. Di esso Kierkegaard ha dato un'interpretazione attenuata o metaforica, da un lato concependo l'I. socratica come la superiorità di Socrate sopra la nequizia del mondo (Diario, X3, A, 254); dall'altro lato intendendo in generale l'I. come "l'infinitizzazione dell'interiorità dell'io" ma come infinitizzazione " interiore ", in un significato che non ha più la portata che Fichte attribuiva all'infinità stessa. "Cos'è l'I.? egli scrive. L'unità di passione etica, che accentua in interiorità il proprio io infinitamente, e di educazione la quale nel suo esteriore (nel commercio con gli uomini) astrae infinitamente dal proprio io. L'astrazione fa sì che nessuno s'accorga della prima unità vissuta ed in ciò sta l'arte per la vera infinitizzazione dell'interiorità" (Diario, VI, A, 38, trad. Fabro). Poiché l'infinità dell'io è qui soltanto un'infinità " interiore ", cioè l'accentuazione all'infinito del valore dell'io nella coscienza, ma non è l'infinità effettiva e creativa dell'Io assoluto dei romantici, l'I. non ha più il suo significato romantico: è solo il contrasto tra la coscienza esaltata che l'io ha di sé e la modestia delle sue manifestazioni esterne. |